大動脈 (Aorta) とは,心臓から駆出される動脈血を全身に送り出す主幹動脈です. 下図に示すように左心室から送り出された血液は上行大動脈に入ります. 心臓から送られた血液が心臓の拡張期(次に全身に送られる血液を左心室に貯めるためのタイミング)に逆流して戻ってしまわないように,大動脈 の始まりの部分には弁がついています.これが大動脈弁です.上行大動脈の基部からは心臓の筋肉を栄養する動脈系(冠動脈)が出 ています.こののち大動脈は胸骨(----胸の中央にある縦40cmほど幅7cmほどの細長い骨です.自分で胸の真ん中をたたいてみるとこの骨の存在がわ かるでしょう.----)の裏側をしばし上行しますが.鎖骨の高さより若干下の位置で弓なりにまがって下行してゆきます.この部分を弓部大動脈 とよびます.大動脈は前側から背中側にむかって湾曲してゆき,背骨のすぐ前側(すなわち身体の前から見れば最も深い後ろの部分)を下行して ゆくことになります.この部分が胸部下行大動脈です.弓部大動脈からは3本の主要な動脈が枝分かれします.右腕頭動脈と左総頸動脈, 左鎖骨下動脈です.右腕頭動脈はほどなく2分岐して右総頸動脈と右鎖骨下動脈になるので,これら4本の動脈系で上肢および頭部への血行が 確保されるのです.胸部下行大動脈からは肋間動脈,気管支動脈などが分岐し,胸部臓器および背骨(胸椎),胸椎の中におさまっている脊髄 (胸髄)への栄養供給が行われます.胸部下行大動脈は心臓の裏側,背骨のすぐ前側を下行してゆきますが,さらに下ると横隔膜を貫きます(横隔膜 の後ろ側の部分には大動脈を通すための裂孔があいているのです.)ここから下の部分が腹部大動脈です.腹部大動脈も背骨(腰椎)のすぐ 前側,すなわち腹部臓器(肝臓,胃腸や膵臓など)の後ろ側に存在して下行してゆくのです.横隔膜を貫いてから10cmくらいのところで腹部主要4 分枝(左右の腎動脈と腹腔動脈,上腸間膜動脈)が分岐してゆき,肝臓,腎臓,脾臓,膵臓,胃腸の大半を栄養してゆきます.この後, 腰動脈(腰部の筋肉や脊椎を栄養する)や下腸間膜動脈(大腸の後半を栄養する)を出した後,高さで言えばちょうどおヘソの位置で 2本の総腸骨動脈に枝分かれしてゆきます.ここで大動脈は終了するのです.総腸骨動脈は左右とも内外腸骨動脈に分岐し,外腸骨動脈がソ径 部まで降りていって下肢を栄養する動脈へとつながってゆき,内腸骨動脈は直腸,膀胱,子宮などの骨盤臓器を栄養してゆくのです.

正常であれば成人大動脈径は,上行大動脈基部の弁を支えてふくれている場所(バルサルバ洞と呼ばれ

る部分)の径が30-35mmあるのを除けば,上行大動脈〜弓部〜下行大動脈に及んで総腸骨動脈分岐直前まで全長にわたり,25mm〜27mm以上になるこ

とはありません.ざっと言って一円玉〜五百円玉の大きさの範囲に収まっていると表現できるでしょう.

大動脈径が正常の1.5倍以上になると大動脈瘤と呼ばれます.

腹部大動脈瘤

上記の大動脈の解剖の説明でおわかりのよう

に,正常の腹部大動脈の直径は17〜25mm程度です.この正常径の1.5倍以上の大きさ(つまり30mm以上の径)になると腹部大動脈瘤と呼ばれる状

態になるわけです.大動脈瘤のうち,最も頻度高く認められるのが腹部大動脈瘤であり,その大半が腎動脈分岐部より下〜大動脈最遠

位部(総腸骨動脈分岐部)の間に発生します.

動脈瘤の発生原因としては,感染(血行性に細菌が大動脈壁にとりついて壁を脆弱化させ瘤が発生する

もの)や先天的あるいは後天的に壁組織が脆弱になる病気に罹患している場合(Marfan症候群や大動脈炎症候群など)も経験されます

が,これらはむしろマレであり,ほとんどの理由が高齢化と動脈硬化によるものです.高血圧を有する方に発生することが多く,

中年〜高齢の男性に好発し,腹部大動脈瘤患者の10〜25%程度で他の動脈硬化性疾患(冠動脈硬化症や脳動脈硬化症,下肢動脈の閉塞性動脈硬化症

など)を合併します.大動脈の最遠位部が最も瘤化しやすい理由としては同部の壁構造のもともとの脆弱性(弾性板という組織がないことなど),

および血管の柔軟性がなくなる部分であり次第に細くなっていきながら腸骨動脈へと分岐する構造自体が血流によるストレスをうけやすい,などが考え

られています.

また,腹部大動脈瘤はその直下にある総腸骨動脈(〜時に内外腸骨動脈)の瘤化を伴うことも多い

のです.

大動脈瘤の危険性は破裂を起こすことである.

大動脈径が拡張するとその直径に比例して大動脈壁にかかる張力が増大してゆく,というのは生体にかかわらず一般的に適用される物理学の法則です(Raplaceの法則).これによって大動脈瘤は大きくなればなるほど,その壁にかかるストレスが増大することとなります.風船にどんどん空気を入れていくと風船の壁が菲薄化しながら拡張されてゆき,その張力がパンパンと張って,ついには破裂してしまう,という事が起こりますね.大動脈瘤についてもこれと同様の事が起こりうるわけです.

直径5cm以下の腹部大動脈瘤が破裂する確率は年間5%未満ですが,5〜6cm径のものではこの確率は7%になります.直径7cmを超えるとその確率はぐんと上がって19%/年となってしまいます.言い換えれば7cmを超える径の大動脈瘤を有する方については5年以内に95%の確率で破裂がおこる,という事になるのです.大動脈瘤が拡大してゆくと血液の通過状態にむらが生じて真ん中あたりは血流がさかんだが瘤の周辺では血流がよどんで血栓形成がおこってゆきます.しかし血栓が出来たからといって壁にかかる張力が減るわけではなく,高い張力によって瘤壁に亀裂が入ると,壁の内側にへばりついている血栓塊の合間を縫うようにして容易に多量の動脈血が腹腔内に出ていってしまうのです.つまり血栓形成がおこったといっても大動脈瘤の破裂の危険は少しも緩和されないのです.

大動脈瘤を未破裂で発見する事が大切です.

大動脈瘤のやっかいな点は,やぶれる寸前になるまで,ほとんど無症状で経過する,という点です.大動脈瘤が5cm以上になったとしても背骨のすぐ前に存在する瘤をお腹から触れる事ができるわけでもありませんし(やせた人ならこれも時には可能ですが,マレです----),前に在る胃腸が圧迫されて症状を呈することもほとんどありません.大動脈壁内面にはまったく感覚神経末端がないために拡張を感覚で感じる事はできないわけですが,痛覚神経などの末端がある外膜に関しても,よほどの張力がかかるか,破綻するまでこの感覚神経が刺激されることがないのです.従って,破裂して血圧が低下し,緊急事態になって初めて大動脈瘤の存在がわかる,という事もしばしばです.

腹部大動脈瘤の存在を診断するためには,従って視診や触診などの理学的診察はほとんど役に立たない事が普通であり,腹部の単純X線写真を撮っても写りません.そこで健康診断的に腹部の超音波検査やCTとよばれるコンピュータX線断層撮影,あるいはMRI検査を受けられる事を是非,お勧めします.高血圧や動脈硬化症(狭心症,心筋梗塞などの冠動脈硬化症,脳梗塞症,下肢閉塞性動脈硬化症など)を有する高齢者(60歳以上の方),動脈硬化の進行しやすい病態である高コレステロール血症や糖尿病をお持ちの方は,かならず一度はこうした検査を受けて,腹部に大動脈瘤がないかどうか,確認しておくことが大事です.

高血圧に対する降圧治療や動脈硬化進展予防治療をおこないながら慎重に経過観察をする (内科的治療)

大動脈瘤の部分を切り取り,人工血管に置き換える 外科治療(不要分枝は縛って処理し,大事な枝は再建する)

ソ径部大腿動脈から大動脈内に ステントグラフトとよばれる人工血管を折り畳み傘のようにして進めてゆき,瘤の部分で突っ張り棒のようにこの人工血管を留置して この中だけを血流が流れるようにする治療

の3種類があります.

| (1) | 内科治療(経過観察,降圧治療,動脈硬化防止治療) |

| 大動脈の最大径が5cm以下の無症候性のものについては,破裂の危険性が低いので降圧治療,動脈硬化進展予防治療を行いながら半年〜1年に一度の腹部超音波検査,CT検査などを実施し,0.5cm/年の拡大率を有するか,実際に5cm以上になるような場合は手術治療を選択する,という方法が一般的に行われています. | |

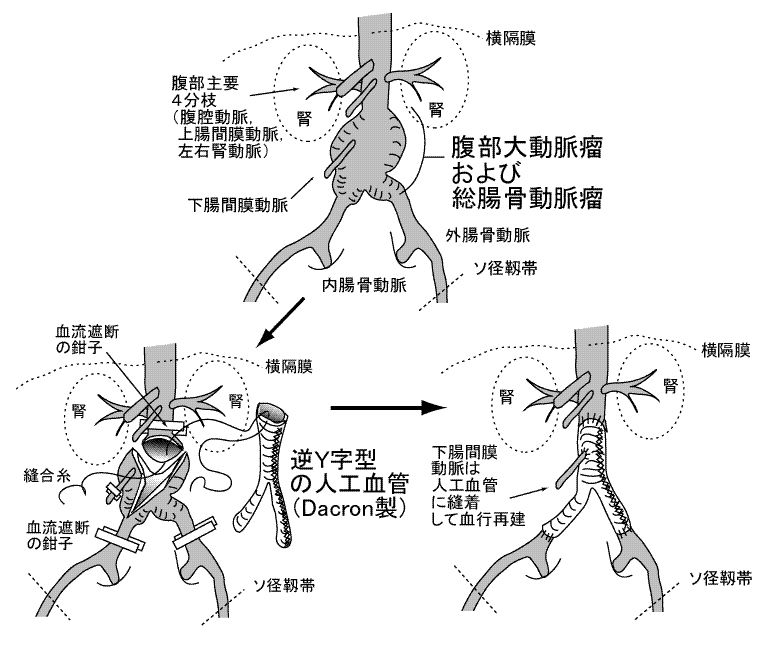

| (2) | 外科治療(人工血管による瘤部の置換術)( 図を御参照下さい.) |

|

超高齢者や極端に衰弱している方,他に重症心不全や肺機能低下,肝硬変などの合併疾患をかかえている方以外であれば,未破裂性大動脈瘤(腹部で腎動脈下のもの)に対しては極めて安全に手術治療が実施できます.そしてその効果(破裂防止という意味での)も確実であるため,現在のところ,この治療が最大径5cm以上の大動脈瘤に関しては標準的な治療方法となっています.手術はみぞおちの下からへその部分を超えて恥骨上まで腹部を正中に切開して行うことが普通です(腹部正中切開による開腹術).なお腸骨動脈瘤は大動脈瘤よりも破裂の危険性が高いといわれており,腸骨動脈(正常径1cm程度のもの)の最大径が3cm以上に拡大している場合には腹部大動脈瘤の最大径が5cm未満であっても積極的に手術を適応するべきです. 一方,破裂してしまった場合には血圧低下が著しく血液が全身に回らないショック状態での治療となるので,危険すぎて手術ができないか,なんとか大動脈から出た出血が血腫となって半固まりとなり,腹腔内で圧迫止血の役割を果たして血圧がぎりぎり維持できる状態で緊急手術となるかのいずれかですが,後者の場合でも手術死亡率は50%以上の高率になってしまいます.未破裂の状態で大動脈瘤を見つけて適切な治療を行うことの重要性が,この数字からもうかがえるでしょう. |

|

| ** | 大動脈瘤を有する患者さんの10〜25%に動脈硬化性の疾患の併発が報告されます.従って,腹部大動脈瘤の手術治療を考慮する場合にはかならず冠動脈造影(心臓の筋肉を栄養する動脈系の造影)を実施して有意の狭窄病変がないのかどうかを確認する必要があります.しばしば大動脈瘤に対する手術治療の前に冠動脈狭窄の治療を要する場合があります.(心臓の血流が不十分なままで開腹手術を行うことは危険だからです.)場合によっては大動脈瘤手術と冠動脈バイパス術を同時に行うこともあります.(

冠動脈疾患の治療については→ |

手術(や下記ステントグラフト)に用いる人工血管の材質は

Dacron とよばれる化学繊維で織り込んで作ったものやGoreTexという撥水性材料で作られた筒状構造のものです.Dacronの織物の場合は,血液が折り込みの目から漏れることで出血がおこるわけですが,最近の人工血管材料の場合,筒の外表面にコラーゲンやゼラチンを”塗って”出血がおこらないようにしたものとなっており,吻合部以外からの出血の問題はほぼ完全に解決されています.このような人工血管の耐用性は非常に長く,人工血管の劣化によって再手術を要するような事態になることはありません.

↑ 腹部大動脈瘤〜腸骨動脈瘤に対する手術治療(人工血管による置換術)

(説明本文は→ ![]() )

)

| (3) | ステントグラフトによる治療(血管内瘤治療) |

|

数年前から臨床的に実践されてきている方法です.ソ径部の大腿動脈を切開して,ここから管の先に人工血管をたたんで装着したものを挿入し,大腿動脈→外腸骨動脈→腹部大動脈とすすめてゆきます.瘤の部分で,おりたたんでおいた人工血管を拡げるのですが,この人工血管の内側には特殊な,パンタグラフの様な金属製の装置(ステント)が付いていて,ストッパーをはずしておしつけると,折り畳み傘が開くようにぐんと突っ張って人工血管を大動脈壁に内側から押しつけてくれるのです.(

図をご覧下さい.)この操作によって開腹手術によらずに,より侵襲が低い方法で瘤への血流の侵入,圧負荷による破裂が防がれる,という理屈です. ※ ステントグラフト治療が困難あるいは不適な場合,ステント治療の抱える問題点

|

↑ 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療の説明図 (説明本文は

→ ![]() )

)

胸部大動脈瘤について

大動脈の正常の解剖については

上記を参照してください.腹部大動脈瘤に較べれば頻度は低くなりますが,胸部大動脈にも

瘤化(正常径の1.5倍以上に拡大する状態;正常大動脈径は20〜25mmですので30〜40mmになると大動脈瘤と呼ばれます)がおこる事があ

ります.腹部大動脈瘤の場合と同様,感染(大動脈壁に細菌がとりついて壁を脆弱にしてゆくた

めにおこるもの)や体質的に大動脈壁の組織が弱い人(Marfan症候群や大動脈炎症候群などの疾患を有している方)でおこる場合が見

られます(体質的素因でおこる場合は思春期〜30歳代など,若年で発症することがしばしばです)が,これらの原因よりも多いのが,大動脈壁の動

脈硬化性変化に伴うものです.動脈硬化性の大動脈瘤の場合は,腹部大動脈瘤同様,高齢者に多く見られ,高血圧や糖尿病,高脂血症といった動

脈硬化の進行しやすい体質をお持ちの方に好発します.中年〜高齢の男性に好発し,25%程度の確率で冠動脈(心筋を栄養する動脈系)や脳動脈,

下肢動脈などに狭窄性の病変を有します.

胸部大動脈瘤は,その発生部位によって,さらに,上行大動脈瘤,弓部大動脈瘤,

胸部下行大動脈瘤に分類されます.これらの部位にまたがって大動脈瘤が伸展している患者さんも時に見られます(例えば上行弓部大動脈瘤).

腹部大動脈瘤の項で説明したように,

瘤の直径と壁にかかる張力の間に比例関係が成立し,拡張が進めば進ほど壁にかかるストレスが高まって破裂に向かってしまう,という性質があります.瘤の直径が5cmを超えるようになると破裂の危険性が高くなるので,手術治療を考慮すべきです.それ以下では高血圧に対する降圧治療や動脈硬化防止治療を行いながら,慎重に経過観察をしてゆきます.半年〜1年に一度のCT検査(コンピュータ断層X線撮影検査)を実施して0.5cm/年の径の増大か,最大径が5cmとなった時点で手術治療が考慮されます.

(診断)

胸部大動脈瘤の場合も腹部大動脈瘤と同様,痛みや苦しみ,不快感などの症状がないままに, 手術適応の大きさまで拡大してしまうことがほとんどです.

(例外的に弓部の大動脈瘤の場合には大動脈弓部をくぐって回旋し,声帯の機能を調整している 反回神経が瘤によって圧迫されることによってしゃがれ声になる事があり,この声の変化で発見される場合もあります)

無症状ですので医療機関にかかっていないと発見が難しいのですが,健康診断などで撮影した 胸部X線写真にて,左右肺の陰影の間(縦隔といって心臓や大動脈の影が白く映る部位)の拡大が見られることで大動脈瘤の疑いが持たれること があります.また胸部の側面のX線写真によって下行大動脈の拡大を疑う像が得られることもあります.このような場合にも正確な診断はCT (コンピュータ断層X線撮影検査)やMRI検査に待たなければなりません.高血圧や動脈硬化症(狭心症,心筋梗塞などの冠動脈硬化症, 脳梗塞症,下肢閉塞性動脈硬化症など)を有する高齢者(60歳以上の方),動脈硬化の進行しやすい病態である高コレステロール血症や糖尿病を お持ちの方は,かならず一度はこうしたCT検査やMRI検査を受けて,大動脈瘤がないかどうか,確認しておくことが大事です.

上行大動脈瘤の治療

最大径5cmを超える大きさの瘤に対しては,破裂の危険性を考えて積極的に手術治療が選択されます.

(上記,胸部大動脈瘤の概説を参照.)手術は通常

胸骨正中切開で行われます.

上行大動脈の根本には大動脈弁があり,その上数cm以内の部位からは心臓の筋肉を栄養する冠動脈が

左右1本ずつ分岐しています.ここまでの部分は特に大動脈基部と呼ばれますが,同部が瘤化してしまうと,大動脈弁輪の拡張によって弁尖が

合わなくなり,弁逆流を生じる場合があります(大動脈弁閉鎖不全症).このような病態に対して手術を企てる場合には

人工血管と

人工弁(通常は機械弁)をあらかじめ縫着して作成したもので大動脈弁輪

〜上行大動脈を置換し,この人工血管に左右の冠動脈をつなぎ直して再建する,という方法(この方法を大動脈基部置換術,

あるいはBentall手術と呼びます)が必要になります.(図を参照してくだ

さい.)

大動脈基部瘤に対して弁を切除してBentall手術をするのではなく,弁輪ぎりぎりまで大動脈瘤を切除

した上で,温存した自己大動脈弁を人工血管に縫着しなおす手術(左右冠動脈は人工血管につなぎ直す)が最近(ここ数年ほど)はさかんに実

施されるようになりました.(方法を開発した外科医の名前をとってDavid法とかYacoub法などと呼ばれています.)

人工弁(機械弁)が入ると終生の

ワーファリン内服による厳密な抗凝固治療が必要になるのに対して人工血管

だけで自己弁が温存されていれば抗凝固治療は必要がないために,メリットがあり期待されるべき手術法なのですが,一方では遠隔期において人工血管

に縫着しなおした自己大動脈弁がどの程度機能維持できるのか,という未解決な問題を残していることも事実です.

基部より遠位の上行大動脈に限局した瘤の場合には,この部分に主要な分枝もないので,単純に瘤切除

を行って人工血管に置換する手術法が採られます.

(図を参照してください.)(この部位であれば,腹部大動脈瘤で採用される

ステントグラフトの適応も理論的には可能です(たとえば鎖骨下動脈切開

で上行大動脈に挿入して固定する方法)が,実際には人工血管を突っ張り固定する部分に冠動脈や頸部分枝(腕頭動脈,頸動脈)が分岐することにな

るわけで,これらの血管系に血流阻害を起こす可能性大であり,現在の材料と技術では危険で行えません.また瘤内の動脈硬化性のカスがカテーテル

によってステントグラフトを押しつける時に剥がれて飛び散ってしまうと,高頻度で脳動脈に流れてゆくので,この脳塞栓の危険性を考えても上行

大動脈瘤へのステントグラフトの適応は危険であると言えます.)

上行基部大動脈瘤に対する基部置換術あるいは自己弁温存の基部人工血管置換術にせよ,より遠位側

の上行大動脈瘤に対する人工血管置換術にせよ,上行大動脈を手術するときには,

腹部大動脈瘤に対する手術のように瘤の前後を鉗子にて単純遮断して,その間を替える,というような方法はとれません.大動脈の根本で遮

断をすれば心臓からの血液の行き場がなくなってしまいますし,冠動脈系(心筋)や脳への血流が途絶えてしまえば手術をしている間に心筋梗塞や

脳梗塞でおだぶつということになってしまうからです.

そこで人工心肺装置により循環を保った上で手術をする,という事が行われ

ます.

上行大動脈瘤に対する手術は未破裂であれば,通常の

開心術と同等の安全性で実施することができます.超高齢者や合併症のない症例で

あれば手術死亡率(手術を契機として死に至る確率)は5%以下です.いっぽう破裂してしまえば緊急手術まで間に合わないことがほとん

どで,間に合っても死亡率は50%を超えますので極めて危険という事になります.

↑上行大動脈瘤に対する手術の際の人工心肺による循環維持 (説明本文は→ ![]() )

)

弓部大動脈瘤の治療

最大径5cmを超える大きさの瘤に対しては,破裂の危険性を考えて手術治療が選択されます.

(上記,胸部大動脈瘤の概説を参照.)

手術は通常胸骨正中切開で行われます.

弓部大動脈瘤の特殊性は,この部位から上肢および頭部(脳を含む)を栄養する

主要動脈が分岐していることです.すなわち腕頭動脈,左総頸動脈,および左鎖骨下動脈

(頸部3分枝)です.手術は弓部の大動脈瘤部位を人工血管で置換することになるわけですが,この人工血管に

頸部3分枝を縫いつけ直して再建する必要があるのです.(図

を参照して下さい.)

弓部大動脈から下行大動脈に移行する部分は背部に潜り込んでゆく(下行大動脈は胸椎のすぐ前の部

分を降りてゆく)ので正面からの視野では極めて深い部分になってゆき,吻合手技が困難となります.

以上の特殊性から,弓部大動脈瘤に対する人工血管置換術は上行大動脈瘤手術より難度が高く,

それだけ手術死亡率が高くなる傾向があります(手術死亡率5〜10%)

.さらに頸部動脈再建に際して脳血流が影響を受けるために術後脳梗塞,脳障害を引き起こす可能性があります(5〜15%程度,

高齢者になるほどそのリスクは上がります).

↑ 弓部大動脈瘤に対する人工血管置換術(頸部3分枝再建を含む)

↓ 弓部大動脈置換の際の体外循環

体外循環(人工心肺による循環)については 上行大動脈瘤の際の説明図も参考してください.

胸部下行大動脈瘤の治療

最大径5cmを超える大きさの瘤に対しては,破裂の危険性を考えて手術治療が選択されます.(上記,

胸部大動脈瘤の概説を参照.)

手術は左開胸といって,左側の肋間を切開し,肺を一時的におしつぶして大動脈部

を露出して,前後の正常径大動脈部分に鉗子をかけて血流遮断し,瘤部を

人工血管で置き換える治療です(図を参照してください.).

単純遮断をして手術する施設もありますが,腹部主要分枝の血流が阻害されるために腎不全や腸管虚血がおこる可能性があるため,

下図のように補助循環を行いつつ手術をする事のほうが普通です.

胸部下行大動脈からは肋間動脈が出ますが,横隔膜の高さ近辺で分岐する肋間動脈から

は脊髄の栄養に重要な枝が出ている場合が多く,この部位の肋間動脈を結紮してしまうと,この高さで脊髄が梗塞をおこし,術後両脚が麻痺してし

まったり(これを対麻痺と呼びます),直腸膀胱障害(失禁など)を生じてしまう危険性が出てきます.同部位の肋間動脈に対しては人工血

管から側枝人工血管をつないで血行再建するのですが,どの部位の肋間動脈が重要な枝なのかに関しては個人差があり,より高位の肋間動脈の結紮

で対麻痺が生じてしまうこともあり,かといってすべての肋間動脈再建を行う事は手術時間上からも困難であったり,再建時間をかけているうちにす

でに脊髄虚血が完成してしまう場合もあり,いろいろな術中診断装置の改善や手術法の改善にもかかわらず,現在に至っても胸部下行大動脈瘤

(とくに横隔膜近くにまで及ぶもの)での対麻痺発生率は5〜10%に登ります.胸部下行大動脈瘤手術の最大の問題点はここにあります.

瘤が大きくなると肺と癒着してしまうため,術後に癒着面からの出血や肺の損傷がおこ

る事があり,これらの合併症が死亡につながる事があります.胸部下行大動脈瘤(未破裂)の手術死亡率は3〜5%程度になります

(いっぽう破裂性大動脈瘤の場合には手術まで間に合った場合でも50%以上の死亡率になります).

胸部下行大動脈瘤に対しても

ステントグラフトが行われます.症例の積み重ねにより,

同部へのステントグラフト治療は手術治療よりも対麻痺の合併症が少ない傾向が明らかになってきており,手術治療に替わり得る方法といえます.

当院でも現在,胸部下行大動脈瘤に対する治療の第一選択がステントグラフト治療(血管内瘤治療)となりました.開胸を要せずにソ径部大腿動脈,あるいは後腹膜切開により腸骨動脈からのカテーテル的なステントグラフトの挿入留置で終わる治療であり,上記の対麻痺の低併発率とあいまって,その低侵襲性(胸を切ることによる痛みや痛みのための呼吸抑制に起因する痰詰まりや肺炎併発などの合併症が少ない事,術後の痛みがほとんどなく,翌日より楽々と歩いて過ごせ,入院期間も数日で済むこと)から,施行側にとっても,そして何より受ける患者さん側からみて魅力的な治療であり,今後材料の質の改善に伴い,さらに適応が拡大され,普及するものと考えられます.

↑ 胸部下行大動脈瘤に対する人工血管置換術

(説明本文は→ ![]() )

)

胸腹部大動脈瘤

大動脈の正常の解剖については 上記を参照してください.腹部大動脈瘤に較べれば頻度は低くなりますが,横隔膜前後にも 瘤化(正常径の1.5倍以上に拡大する状態;正常大動脈径は20〜25mmですので30〜40mmになると大動脈瘤と呼ばれます)がおこる事が あります.腹部大動脈瘤の場合と同様,感染(大動脈壁に細菌がとりついて壁を脆弱にしてゆくためにおこるもの)や 体質的に大動脈壁の組織が弱い人(Marfan症候群や大動脈炎症候群などの疾患を有している方)でおこる場合が見られます(体質的 素因でおこる場合は思春期〜30歳代など,若年で発症することがしばしばです)が,これらの原因よりも多いのが,大動脈壁の動脈硬化性変化に 伴うものです.動脈硬化性の大動脈瘤の場合は,腹部大動脈瘤同様,高齢者に多く見られ,高血圧や糖尿病,高脂血症といった動脈硬化の進行 しやすい体質をお持ちの方に好発します.中年〜高齢の男性に好発し,25%程度の確率で冠動脈(心筋を栄養する動脈系)や脳動脈,下肢動脈など に狭窄性の病変を有します.

腹部大動脈瘤の項で説明したように,瘤の直径と壁にかかる張力の間に比例関係が成立し,拡張が進めば進ほど壁にかかるストレスが 高まって破裂に向かってしまう,という性質があります.瘤の直径が5cmを超えるようになると破裂の危険性が高くなるので,手術治療を考慮 すべきです.それ以下では高血圧に対する降圧治療や動脈硬化防止治療を行いながら,慎重に経過観察をしてゆきます.半年〜1年に一度のCT 検査(コンピュータ断層X線撮影検査)を実施して0.5cm/年の径の増大か,最大径が5cmとなった時点で手術治療が考慮されます.

手術の内容は瘤の部分を人工血管 で置換するものです.胸腹部大動脈瘤は横隔膜の前後に拡大しているものですから,切開は肋間から始まって横隔膜を切開して後腹膜に及ぶ広範なもの になります.(下図を参照下さい.) また,横隔膜部近傍の肋間動脈からは脊髄に重要な血流が供給されていることが多く,再建中にこの部位の虚血で 対麻痺がおこる可能性があります(現代の技術と術中検査法ももってしても5〜10%の 確率でおこってしまいます).さらに腹部主要臓器の血流の一時遮断による影響で腸管虚血や腎不全もおこりやすく,大きな切開による侵襲と あわせ,胸腹部大動脈瘤手術の手術死亡率は未破裂であったとしても,他部位の動脈瘤手術に比較して高い (10〜15%程度)のです.

同部の大動脈瘤に対してもステントグラフト

治療を実施することがあります.といってもこの部分には腹腔動脈,状腸間膜動脈および左右の腎動脈が分岐していますので,これら

の枝をステント留置によって閉塞させてしまうと肝臓腎臓,腸管といった腹部のほとんどの重要臓器の阻血がおこり致死的になります.そこで現在,

同部にステントグラフト留置を行う場合は,その前に開腹をしてこれら主要な腹部分枝をより遠位の大動脈あるいは腸骨動脈から人工血管を利用して

バイパス吻合しておき,主要分枝の起始部は結紮してしまう,という手技を実施します(デブランチングと呼ばれます).この後に横隔膜上から腹部

大動脈の中腹以遠にかけてステントグラフトを留置し,胸腹部大動脈瘤部に血流がゆかないようにするわけです.腹部腫瘍分枝は上記の通りで,遠位

腹部大動脈あるいは腸骨動脈経由で人工血管を開始て血流維持されるため問題はおきません.

開腹,デブランチングを実施してまでステントグラフト留置術を適用する事がある,最大の理由は,開胸開腹による直達の人工心肺手術と比較して,術後対麻痺の発生率が2%程度と,直達手術よりも低い事です.術後足が動かない,直腸膀胱障害で排便排尿が介助となる,といった術前と比較しての圧倒的な生活の質の低下を余儀なくされる事が多い,この悲惨な併発症を減らす,このために,胸腹部大動脈瘤部分についてのステントグラフト治療が積極的に適用されつつあります.